定年退職後してはいけないこと!充実した老後を楽しむための方法7選!

定年後の生活は、自由な時間が増える分、自分らしい暮らし方が求められます。

しかし、ちょっとした過ごし方の違いが、心や体に思わぬ負担をかけてしまうことも。

この記事では、定年後に「してはいけないこと」とその理由をわかりやすく紹介します。

さらに、後悔しない老後を過ごすための「充実した方法7選」もあわせてお届けします。

退職後をもっと楽しく、自分らしく生きるヒントが見つかりますように。

定年退職後やってはいけない

定年退職後の生活は、人によって大きく異なります。

完全に仕事を離れて自由な時間を楽しむ人もいれば、新たな仕事に挑戦する人、定年後も同じ職場で引き続き働く人もいます。

環境が変わる中で、心身の健康や人間関係、金銭管理など、共通して注意すべきポイントがあります。

これからの人生をより充実したものにするために、ぜひ知っておいてほしい大切なことを紹介します。

まずは、定年後にやってはいけないことについてそれぞれのタイプ別に見てみましょう

新たな仕事に挑戦する人がやってはいけないこと

現代の60代はまだまだ働き盛りの真っ盛り。

定年を機に新しいことを始めようとあたらな気持ちで仕事を始める人も多いことでしょう。環境を変えて働くとしたらどんなことをしてはいけないのでしょうか。

- 無理をして頑張りすぎること

- 「学ぶ」ことをしないこと

- 「お金」のためだけに働くこと

- 「時間」を無駄にすること

- 素直に謝れること

無理をして頑張りすぎること

以前の職場と同じペースで働こうと最初から無理をして頑張りすぎることは自分の首を絞めることになりかねません。自分自身を知っているのは自分だけです。

新しい職場は新しい人間関係の始まりでもあります。仕事だけでなく、新たな人間関係も始まるのでストレスのかからない環境に身を置くことが大切です

「学ぶ」ことをしないこと

過去の成功体験に固執し、「わからない」ことを聞かずに自己判断で動くことは禁物です。

もし、新たに自分で起業したいと考えているなら、定年退職する前から心づもりの準備をしておくことが大事です。

例えばコーヒーが好きでコーヒー専門店をやりたいのなら、定年退職前からコーヒーショップ巡りで情報を集めたり、定年退職後にコーヒー専門店でアルバイトを始めたりして、「お客」と「働いて対価を得ること」の違いを実体験で学ぶことが成功のカギと言えます。

これまで培ってきた自分の「経験」を出しすぎず、常に謙虚に新たな学びを得ることを心がけることが大事です。

「お金」のためだけに働くこと

新しい仕事を見つけるのは60代になってからは大変なことです。体力も若い時ほどないので目の前の対価だけを求める無理は禁物です。

もう若くないしなぁ…。

時間を無駄にすること

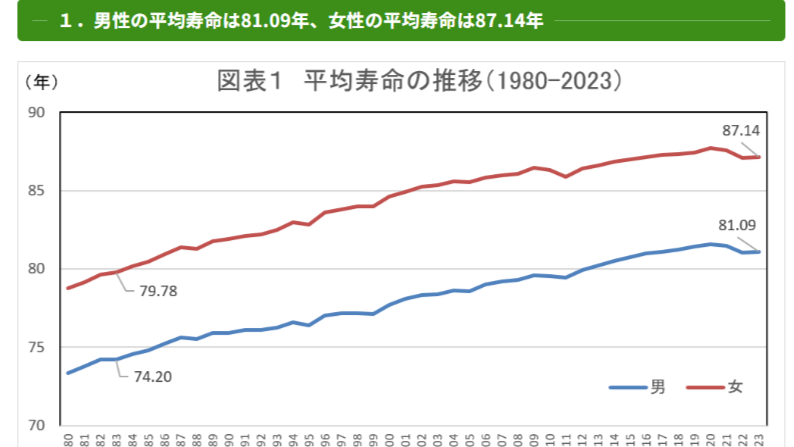

近年の日本人の平均寿命を見てみると男性が約81、09歳、女性が約87、14歳の結果があります。

時間は思っているよりも短いものです。新しい環境で自分に合わないと思ったら即座にやめて自分に無理のない新たな環境に身を置きましょう

合わないと思たっら3ケ月~6ケ月をめどにスパッと気持ちを切り替えて転職しましょう

男性なら今が60歳とすると平均寿命で計算するとあなたの人生はあと21年、一年が365日×21=7,665日。

女性ならあなたの人生はあと27年、一年が365日×27=9,855日。

死ぬ直前まで元気な様子を見せる人は少ないと思えば、男性で7,000日、女性なら9,000日、あなたはこれからの人生、どんな時間を過ごしますか?

素直に謝れること

年齢を重ねるごとに、間違ったら「すみません」「ごめんなさい」と素直に謝りにくいものです。新しい環境ならなおさらそうです。

自分の「非」を認めれるよう後悔のない日々を努めましょう。

いつでも戦うのは昨日までの自分自身、新たな環境でこれまでの自分の殻を破り、一つ前に進む気持ちで臨みましょう

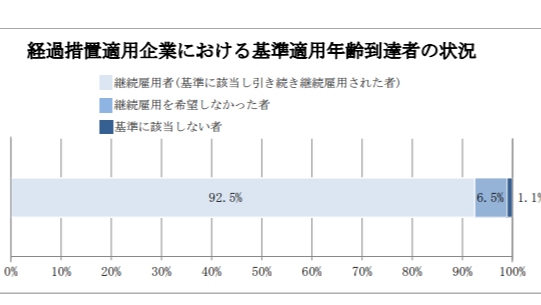

立場を変えて引き続き同じ職場で働く人

これは会社が定年退職対象になった社員を定年後も継続雇用した割合を表したものです。

いったん定年退職し、立場を変えて同じ職場で働く場合、以前とは異なる役割や責任を担うため、周囲との関係や自身の意識の持ち方に注意し、若手の成長を支援する黒子に徹することが大切です。

過去の立場にとらわれず、新しい役割にふさわしい態度で臨みましょう。

- これまでと同じ仕事中心の生活にしない

- 現役若手のやる気をそぐこと(成長を阻むこと)をしない

- 引き際を決めない(「いつまで・どこまで・何まで」)

- 考えることをしない

これまでと同じ仕事中心の生活にしない

これまでと同じ仕事を続ける場合は仕事の内容は同じでも自身の気持ちの切り替えが重要です。

これまでと同じように仕事中心の生活はやめましょう。

職場では知識や経験を共有する一方、プライベートの時間も大切にし、趣味や家族との時間、地域活動など新たな生きがいを見つけることで、バランスのとれた生活を築きましょう。

肩の力を抜いて働くことで、若い世代が活躍する場を作りながら、自分自身も新たな生き方を模索するほうに目を向けましょう。

定年後の働き方は、キャリアの総仕上げではなく、新しい生き方の一部として考えておくといいわね!

現役若手のやる気をそぐ(成長を阻む

定年退職者は経験を背景に「昔はこうだった」と過去の方法に固執したり、若手の新しいアイデアに否定的な態度をとったりすることで、若手社員の積極性や創造性を抑え込んでしまいがちです。

また過剰な介入や指導、重要な仕事を手放さない姿勢は、若手が主体的に成長する機会を奪ってしまいます。

若手が失敗から学び、自信をつける経験を尊重し、黒子として支える姿勢が大切です。

引き際を決めない「いつまで・どこまで・何まで」

定年退職者が陥りがちな最大の問題は、「引き際を決めないこと」です。

職場では、いつまで現役として関わるか、どこまで責任を持つか、何まで関与するかを明確にしないと、若手の成長機会を奪い、組織の新陳代謝を妨げます。

あいつも心配だけど、会社に新風が必要なのかもしれないなぁ。

自分の居場所はここではないと自覚するといいわね!

同様に私生活においても、これまでの役割や習慣にこだわらず、新たな生き方を模索する姿勢が重要です。

家庭や地域での立ち位置を再考し、適切に役割を移行していくことで、周囲との関係も円滑になります。

明確な引き際を決めることは、自分自身の新たな人生の扉を開く鍵となるのです。

考えることをしない

定年退職者が陥りがちな「考えることをしないこと」とは、長年の経験から培った思考パターンに固執し、新しい発想や変化を受け入れない状態を指します。

変化する社会や職場環境において、「これまでこうだったから」と過去の成功体験だけに頼り、思考を停止させては成長が止まります。

あの時はうまくできたのに、どうしてこうなるの??

時代の変化に合わせて自分の考え方を柔軟に変化させ、若い世代の意見に耳を傾け、新しい知識や技術を学ぶ姿勢を持ち続けることが大切です。

思考を活性化させることは、職場での存在価値を高めるだけでなく、退職後の人生をより豊かにする鍵となります。

無職になった人がやってはいけない

日本の雇用状況は、定年退職した人材を貴重な経験と知識を持つ労働力として捉える傾向にあります。

そのため、いったん無職になってもまた働きだす人が多いのが現実です。

そのため、定年退職後に仕事をせずに無職になる人はある程度生活環境に余裕のできた人と言えるでしょう。

では、無職になった人がやってはいけないこととは何でしょうか?

- 起きる時間を変えること

- どこにも出かけず家に籠ること

- 対人関係を作らないこと

- 家のリビングを占拠すること

- 激しい運動を始めること

- 退職金の投資

起きる時間を変える

毎日毎朝同じ生活時間のサイクルだったものを「もう働きにでなくてもいいから」と起きる時間を変えていくと、生活リズムを崩すことにつながります。

昼夜逆転したりダラダラ過ごすと、体調や気分が不安定になります。

対人関係を作らない

人との交流を避け家に閉じこもっていると自分を鏡にして考え込んでしまいます。

「自分は何のためにここにいるんだろう」「誰かの役に立っているんだろうか」と感じると、社会から孤立しているような気持ちになり、孤独感を抱きやすくなります。

家のリビングを占拠する

これまで妻の居場所だったところを、さも当たり前のように自分で占領し、夫婦で四六時中一緒にいすぎて距離感がないと妻のストレスが溜まり、関係にひびが入ることも。

激しい運動を始める

サッカー・野球・テニス等、若いころのように激しいスポーツをすると、体力や状況が違うので、ケガや疲労のもとになります。

退職金の投資

月々年金収入が入ってくるからと手に付けていない余剰資金を投資に回すのはやめましょう、特に退職金を一気に投資に回すのは禁物です。収入が限られる中での浪費は、後々大きな不安になります。

1 定年定年退職後の過ごし方はどうすべきか?

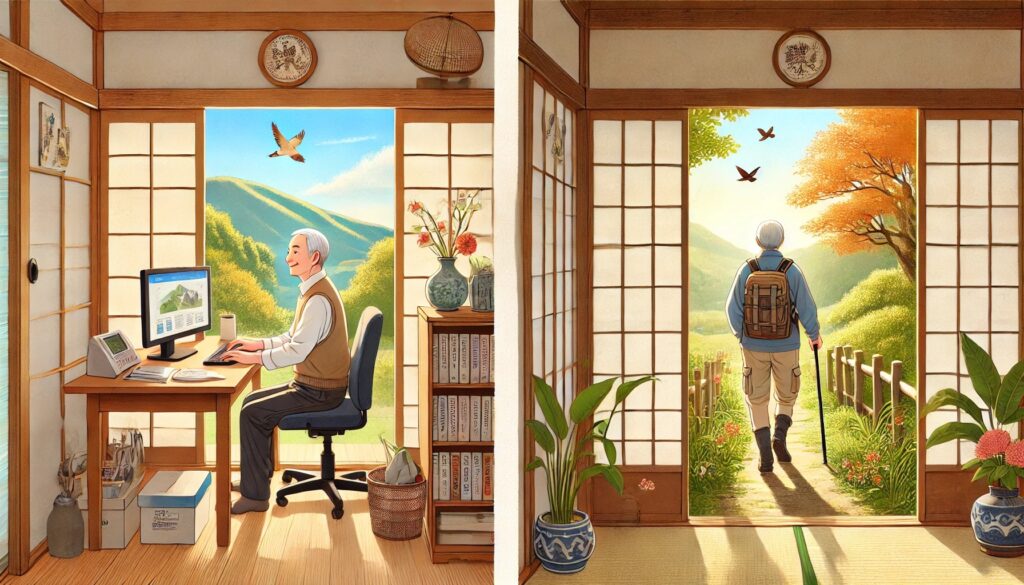

定年後の生活を充実させるためには、計画的な準備と新しい活動への挑戦が重要です。

仕事中心の生活から、自分のための時間を楽しむ生活へと意識を切り替えることが大切です。

退職後は、自分のペースで過ごせる時間を大切にね!

- 新しい目標を持つ

- 生活リズムを保つ

- 人とのつながりを大切にする

- 身体と心の健康を意識する

- お金の管理を見直す

退職後の生活は、自由な時間が増える反面、生活にハリがなくなりがちです。

そのため、自分の「役割」や「目標」を持つことが、心の充実感につながります。

次の見出しでは、定年後のライフスタイルを楽しむためのポイントについて詳しく解説します。

2充実したライフスタイルを楽しむためのポイント

定年後の生活を楽しむためには、自分らしいリズムを作ることがカギになります。

毎日の行動や習慣を整えることで、心身ともに健康を維持できます。

- 毎日のスケジュールを決める

- 体を動かす習慣を持つ

- 趣味の時間を大切にする

- 社会とつながる工夫をする

- 新しいことを学び続ける

毎日のスケジュールを決める

たとえば、毎朝ラジオ体操をしたり、近所の公園を散歩するだけでも、体調が良くなります。

体を動かす習慣を持ち、趣味の時間を大切にする

また、料理や家庭菜園など、毎日できることを楽しみにすることで、生活にハリが出ます。

料理は苦手だけど、家庭菜園ならいいわね!

社会とつながる工夫をする

近所の人と挨拶を交わすだけでも、社会とのつながりを感じられます。

新しいことを学び続ける

地域の講座に参加して、パソコンやスマホの使い方を学ぶのもおすすめです。

私ならやっぱり時間がとれる人は「ブログ」作成を勧めるわね!

時代に乗り遅れずに、自分の趣味を生かせるブログは「時間」に余裕のできる方には新しい学びと自分と向き合う環境に最もおすすめです

このように、自分なりのペースで新しい習慣を作ることで、毎日が楽しくなります。

無理せず少しずつ、自分に合ったライフスタイルを見つけてみましょう。

続いては、定年後におすすめの趣味について紹介します。

3 定年後に始める新しい趣味とは?

定年後は、新しい趣味を見つける絶好のタイミングです。

時間に余裕ができた今だからこそ、やってみたかったことに挑戦できます。

- ガーデニングや家庭菜園

- カメラや写真撮影

- 音楽や楽器の演奏

- 手芸や工作などの手作業

- ウォーキングやハイキング

- 囲碁や将棋、カードゲーム

- 料理やパン・お菓子作り

- 語学や資格の勉強

たとえば、ガーデニングを始めると、季節ごとの花や野菜を育てる楽しみが増えます。

写真撮影は、日常の何気ない風景も「宝物」に変えてくれます。

音楽に興味があれば、ギターやピアノに挑戦してみるのもおすすめです。

手芸や工作は集中力も鍛えられ、手を動かすことで脳も活性化します。

ウォーキングやハイキングは、自然と触れ合いながら健康維持にも役立ちます。

新しい趣味を通じて仲間ができたり、地域のサークルに参加するきっかけにもなります。

定年後は、「やってみたかったこと」を始める最高の時期です。

次は、健康を守るための過ごし方について解説します。

4健康を維持するための過ごし方

定年後の生活で最も大切なのは、やはり「健康を保つこと」です。

毎日のちょっとした工夫で、心も体も元気に過ごせます。

- 早寝早起きを心がける

- 1日30分の運動を習慣にする

- バランスの良い食事をとる

- 定期的な健康診断を受ける

- ストレスをためこまない

- 趣味や交流で心を元気にする

たとえば、毎朝決まった時間に起きて、軽くストレッチをするだけでも体調が整います。

買い物ついでのウォーキングや、地域の体操教室への参加も効果的です。

食事は、栄養バランスを意識しながら、楽しく作って楽しく食べましょう。

年に一度の健康診断や、気になることがあったら早めに病院へ行くことも忘れずに。

また、笑ったり、人と話したりすることも、心の健康につながります。

自分のペースで無理なく続けられることを見つけて、毎日を大切に過ごしましょう。

大事なことは「自分が好きなこと」を追求することです

5 定年後はご近所さんに「おはよう」から

定年後も社会とつながることは、心の健康にとても良い影響を与えます。

だからと言って「どうすりゃいいんだ?」と思いますね。

まずは身近なご近所さんとの交流を忘れずにいままでより一層つながりを持つことによってお互いに支えあうこともできます。

「個」の時代になってきたからこそ、「孤」にならないように人とのつながりが必要とされてきているのです。

誰かの役に立つことで、自分の存在価値を感じられ、生きがいにもつながります。

- 地域のボランティアに参加する

- 自治体の活動に関わる

- シニア向けサークルに参加する

- 子どもや若者と関わる機会を持つ

- 知識や経験を生かす場所を見つける

- ネットを活用してつながる

たとえば、地域の清掃活動や子ども食堂の手伝いなど、小さなことから始められます。

退職前の経験を活かして、講師やアドバイザーとして活動する人もいます。

高齢者向けサロンやカフェでの交流も、仲間とのつながりができる良い機会です。

オンラインの活動やSNSで、遠くの人と交流することも増えています。

社会参加は、新しい自分を発見できるチャンスでもあります。

少しの勇気で、毎日の楽しさが大きく変わります。

「ご近所付き合いなんて」って思ってたけど、顔合わせた時くらい挨拶はしないとね。

「遠くの親戚」より、「近くの他人」っていうくらい身近な人との付き合いは時に大きな力になると思うわよ。

次は「趣味を選ぶ際のポイント」についてお伝えします。

6 趣味を選ぶ際のポイント

定年後に新しい趣味を始めるときは、「続けやすさ」と「自分の興味」を大切にしましょう。

楽しく、無理なく続けられる趣味が、生活の中に喜びをもたらしてくれます。

- 興味があることから選ぶ

- 体力に合ったものにする

- 費用が負担にならない趣味を選ぶ

- 仲間と楽しめるものを選ぶ

- 失敗しても気軽に再挑戦できる

- 自宅でできることも選択肢に

たとえば、昔から好きだった音楽や絵を描くことをもう一度始めてみるのもいいでしょう。

少し体を動かしたい人は、散歩や太極拳、ラジオ体操もおすすめです。

費用が気になるなら、無料でできる読書や図書館利用も充実した時間になります。

友達と一緒に楽しめる趣味は、長続きしやすく、孤独感も減らせます。

飽きたら変えるのも自由なので、いろいろ試してみることが大切です。

続いては「金銭管理の必要性とその方法」について解説します。

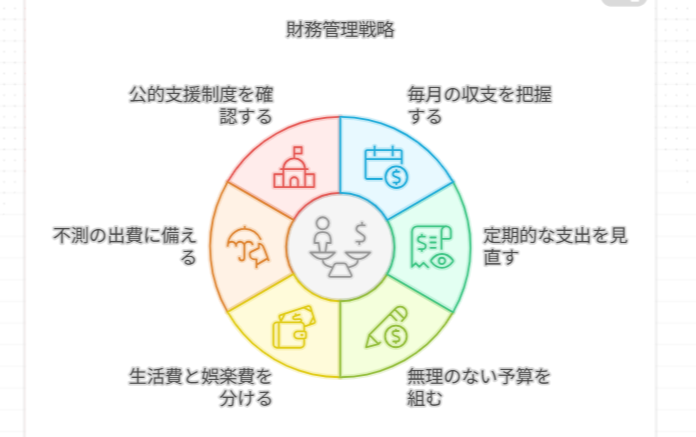

7 金銭管理の必要性とその方法

定年後の生活では、収入が減る分、金銭の管理がとても重要になります。

無理のない生活を送るために、出費の見直しと計画的なお金の使い方が求められます。

- 毎月の収支を把握する

- 定期的な支出を見直す

- 無理のない予算を組む

- 生活費と娯楽費を分ける

- 不測の出費に備える

- 公的支援制度を確認する

たとえば、家計簿をつけて毎月の収入と支出を確認するだけでも意識が変わります。

保険や通信費、光熱費などは、定期的にプランを見直すと節約につながります。

予算の中に「趣味や旅行のためのお金」も入れておくと、楽しみも確保できます。

急な病気や修理などに備え、ある程度の貯金を持っておくことも安心材料になります。

年金や医療費の助成制度など、公的支援も活用することが大切です。

賢くお金を使いながら、安心して豊かな定年後を過ごしましょう。

次は「充実した定年後の生活を送るためには何が大切か?」についてお話しします。

充実した定年後の生活を送るためには何が大切か?

定年後の生活を豊かにするためには、「自分らしさ」と「毎日の満足感」が大切です。

仕事から解放された自由な時間をどう使うか、これから人生後半戦で、その後の人生の質が変わります。

- 自分に合った生活リズムを作る

- やりがいや楽しみを見つける

- 人との交流を大切にする

- 体と心の健康を守る

- 安心できる金銭管理をする

- 好奇心を持ち続ける

たとえば、毎朝決まった時間に起きて朝食をとることで、1日のリズムが整います。

日々の中に「これが好き」と思える時間があるだけで、心が穏やかになります。

週に一度でも近所の友人とお茶を飲むなど、人と話すことが心の支えになります。

趣味や運動を通して体を動かすことで、心の健康も保たれます。

「こんなことをしてみたい」と思う気持ちは、年を重ねても宝物です。

まとめ

定年後の人生を豊かにするには、自分が「意味がある」と感じられる活動をすることが大切です。

やりがいを感じられることに取り組むことで、心が満たされ、生きる喜びが深まります。

- 人の役に立つ活動をする

- 自分の得意を活かす場を持つ

- 感謝される経験を重ねる

- 地域や家族とのつながりを持つ

- 学びを続ける姿勢を持つ

- 思い出に残る体験をする

たとえば、地域の子どもたちに昔の遊びを教えるボランティアも、心温まる活動です。

自分の長年の経験や知識を誰かに伝えることで、自信にもなります。

感謝の言葉をもらったとき、その喜びは何にも代えがたいものになります。

また、旅行や自然体験など、心が動く体験も人生の彩りになります。

学び直しとして、趣味や語学、パソコンなどを始める人も多くいます。

人生を豊かにする活動は、「楽しい」と「ありがとう」が重なる瞬間に生まれます。

これからの人生を、自分らしく思いっきり楽しみましょう。